現在、小学生や幼児期のお子様を育てていらっしゃる方や、これから子どもを育まれようとしている方は、子どもに対して何かしらの悩みや気になることがあるのではないでしょうか。

厚生労働省主導で調査された21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)(2021年5月19日公表)を見ると、実際に多くの親御様が子どもに関する悩みを抱えていることが明らかです。

今回は、この調査結果を紐解き、皆様が抱えている悩みや気なることに対する対策のヒントを考えていきます。

また、まだ小学生のお子様がいらっしゃらない方にも、将来お子様が小学生になったときに同じような悩みを抱えないで済むための予防策をご紹介いたしますので、是非ご参考にしていただきたく思います。

小学生の子どもに対する悩みや気になることのある親の割合

お子様の日常や学校生活に関する悩みや気になることはありますか?。

どのくらいの親御様が悩みを抱えているのかを分析するために、厚生労働省の21世紀出生児縦断調査を見ていきましょう。

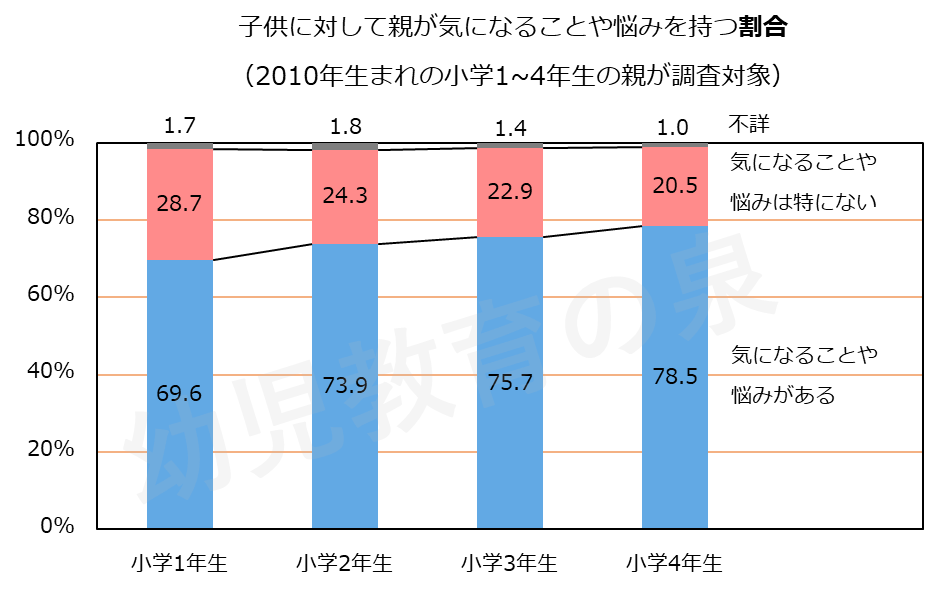

初めに、小学1年生から小学4年生の4年間に渡って行われた結果から、「親が子どもに対して悩みや気になることがある割合」をグラフにしました。

このグラフから、悩みや気になることのある親御様の割合は小学1年生時は69.6%、2年生で73.9%、3年生で75.7%および4年生で78.5%にものぼることが分かります。

多くの親御様が悩みを抱えていて、学年が上がるごとに割合が高くなっていくことが分かりますね。

では、これら悩みや気になることの中身は何なのでしょうか?

次の章で詳しく見ていきましょう!

小学生の子を持つ親が子対して悩みや気になることの割合は学年が上がるごとに高くなり、4年生時点では78.5%にものぼる。

親が子どもに対して抱える悩みや気になることとは?

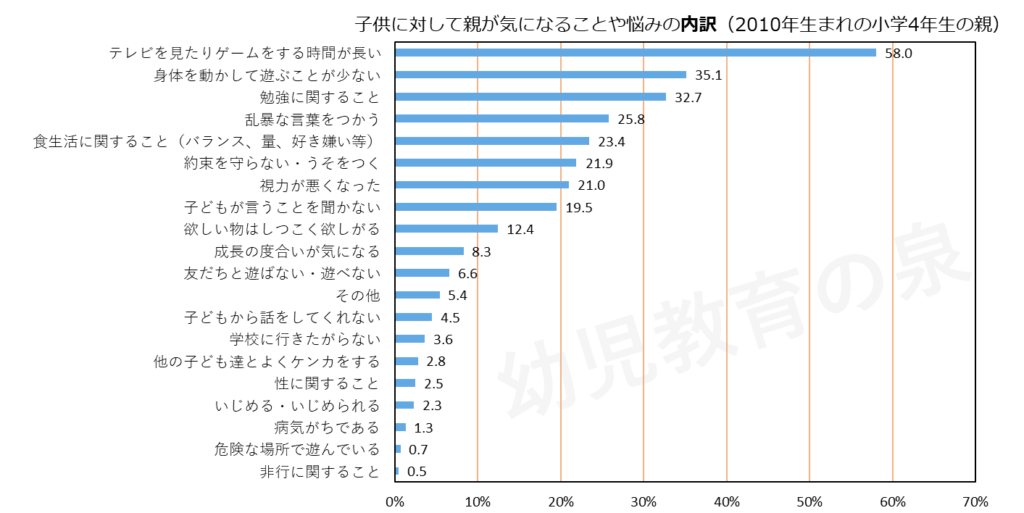

悩みや気になることは家庭によって本当に十人十色。1個ずつ挙げていっていてはキリがないので、ここでは、先程と同じ調査(21世紀出生児縦断調査)の結果を中心にご説明いたします。まずは、この調査結果を基に作成したグラフから、皆様が具体的に何に悩んでいるのかを見ていきます。

なお、この調査は先程のアンケートで悩みがあると回答した方を対象に行われたものです。

こちらのグラフから分かります様に、悩みの種第1位は「テレビを見たりゲームをする時間が長い(58.0%)」でした。

やはり、現代っ子はテレビやゲームなどの画面に集中してしまう傾向があるようですね。

ただし、反対に言えば42.0%の方はテレビやゲーム時間については悩んでおられないようです。

この悩むか悩まないかの違いは何でしょうか?

これについては次の章で詳しく考えいきます

ちなみに、悩みの種第2位以降は「体を動かして遊ぶことが少ない(35.1%)」、「勉強に関すること(32.7%)」、「乱暴な言葉を使う(25.8%)」、「食生活に関すること(23.4%)」、「約束を守らない・うそをつく(21.9%)」、「視力が悪くなった(21.0%)」、「子どもが言うことをきかない(19.5%)」・・・と続きます。

このように、悩みは多岐に渡っています。

同じような悩みを抱える親御様も多いのではないでしょうか?

どの悩みも一朝一夕に解決できるようなものではありませんね。

そこで、悩みの種第1位の「テレビを見たりゲームをする時間が長い(58.0%)」をピックアップして対策をお教えいたします。

また、現在小さな幼児を育てている方には、将来同じような悩みに直面しないための予防策をお伝えいましますので、ぜひお読みいただければと思います。

- 悩みの種第1位は「テレビを見たりゲームをする時間が長い(58.0%)」

- 第2位以降は「体を動かして遊ぶことが少ない」、「勉強に関すること」、「乱暴な言葉を使う」、「食生活に関すること」 ・・・と続く。

- 悩みへの対策や悩みを抱えないために幼児期からできることを次章でご紹介

悩みの種第1位「テレビを見たりゲームをする時間が長い」の対策

子どもがゲームに費やす時間は?

多くの親御様が子どものテレビやゲーム時間に悩んでいることが分かりました。

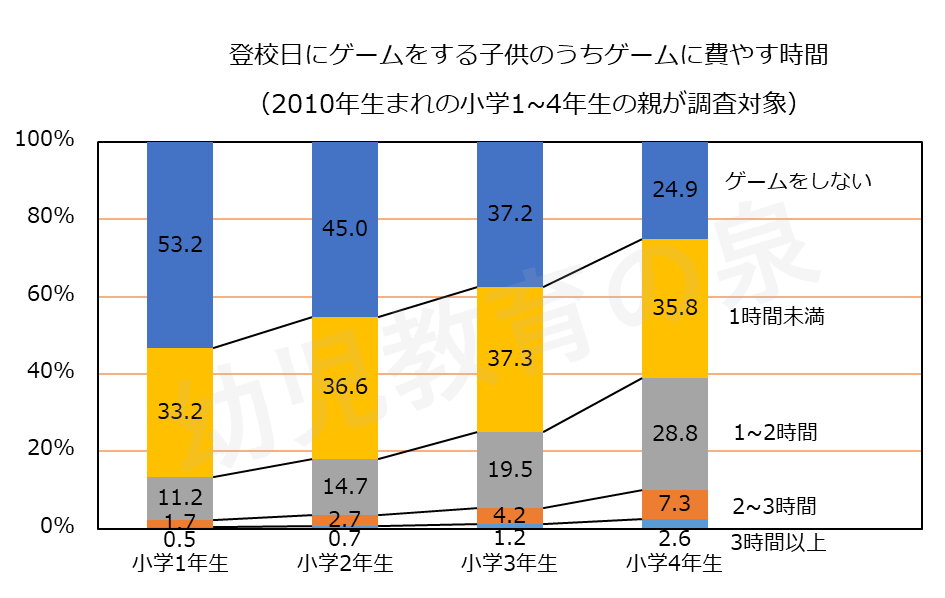

それでは、子どもたちはどのくらいゲームをしているのか見てみましょう(21世紀出生児縦断調査から独自にグラフを作成)

このグラフは、2010年生まれの小学1年生から小学4年生(4年に渡る調査結果)のお子様を持つ親に子どものゲーム時間をアンケートした結果です。

この結果、学年が上がるにつれてゲームをする子どもの割合および時間が増えていくことが分かります。

小学1年生においてはゲームをする子としない子がおよそ半々でしたが、小学4年生では4人に3人はゲームをしている様です。ゲーム時間は1時間未満が最も多いですが、それ以上のお子さんも一定数おり、中には3時間以上という場合もあるようですね。

前に述べたように、58.0%の親御様が「テレビを見たりゲームをする時間が長い」ことに悩んでおられるということから、

おそらく概ね1時間以上テレビやゲームをしている場合に、親御様は「そんなにゲームやっててうちの子は大丈夫だろうか?」と感じるのかと推測いたします。

子どもが長時間テレビやスマホに熱中するようになる理由

まず、子どもの1日1時間以上というゲーム時間は長いと思いますか?短いと思いますか?

私は長いと思います。しかし、大人は通勤中はずっとスマホを見ていて、場合によっては仕事でもスマホやパソコンの画面を一日中見て、さらには帰宅してからもテレビやスマホを見ている方も多いのに、誰にも注意されませんよね。

何故、大人は注意されず、子どもは問題視されてしまうのでしょうか?

大人が注意されないのは、次の2パターンの場合があります。

(1)仕事や生活のための調べ事をしている

一つ目は、仕事や家事・育児・家のこと等に関する情報収集をしている場合です。

仕事に関することとは、新聞をスマホで読む、業界の最新ニュースを読む、不足している専門知識を勉強する、資格取得のための勉強などが挙げられます。

これらは決して遊んでいる訳ではありませんので、当然注意されるような事ではありませんよね。

同様に、生活のための調べ事とは、効率良く家事をするにはどうしたらよいのか、いつもと少し違うお料理を作りたい、子どもをどうやって育てたらよいのか情報を入手したい、いつか家を建てたいがどうしたらいいのだろうか、などです。

(2)注意する人がいない

大人が長時間、テレビ鑑賞やスマホ・ゲームで遊んでいても、注意してくれる人は中々いないものです。

せっかく注意してくれた奥様の言葉を適当に流してしまっている旦那様もいるのではないでしょうか。

子どもは大人の真似をする

大人が長時間スマホを見ていても注意されない理由として、(1)調べ事をしている(良い例)(2)単に長時間の娯楽(悪い例)の2パターンがあることが分かりました。

ただし、調べ事をしているのか遊んでいるのか、子どもは見分けることができませんよね。

つまり、家族のためにスマホで調べものをしているとしても、子どもからすれば遊んでいるようにみえるのです。

そして、子どもは大人のマネをしたがるので、次第にテレビやスマホに興味津々になります。

一度興味を持ってしまうと、テレビやスマホは刺激的な場面に溢れているので、のめりこむと中々抜け出すことができません。

大人も、子どもにスマホをいじらせておけばおとなしくなるので、これ幸いとばかりに特に注意もせずに自由に触らせてしまうのです。

いつしか気が付くと、子どもがテレビやスマホに集中する時間が長くなり、「こんなに長時間やってていいのだろうか?」と親御さんが悩んでしまうのです。

- ゲームをする割合は小学1年生で約半分、4年生で4人に3人程度。

- 大人がスマホをいじっていると、子どもも真似して画面に集中するようになる。

テレビやスマホの時間を短くする方法

それでは、子どもがテレビやスマホを見る時間を短くする方法を考えていきましょう。

(子どもの前では)親が率先してテレビとスマホ断ちをする

子どもを教育するためには、まずは親が正しい姿を見せましょう。

暇さえあればスマホでSNSや動画サイトを見ていませんか?

子どもは親の様子をよく見ています。テレビやスマホを触る時間があるならば、その代わりにできる範囲でよいので、読書をしてみましょう。多くの調べ事は本や雑誌などから情報を得ることができます。

しかし、口では簡単に言ってもスマホと生活はもはや密接に関わっているので、なかなか難しいかも。。。

ただし、子どもの前以外であればスマホを使っても問題ありません。そして、子どもの前でスマホを使って情報収集したい場合は、遊んでいる訳ではないと子どもに分かるようにしましょう。

具体的には、「〇〇ちゃんが宿題やってる間、ママ(パパ)はお料理レシピについて研究するね!」等と伝えることが有効です。こうすることで、ママは自分の遊びのためではなく、家族のために研究するんだ!と分かってもらうことができます。

親がテレビやスマホから一定の距離をおくことで、徐々にではありますが、子どももテレビやスマホを見ていることは当たり前のことではないことに気が付き始めます。そして、今まで子どもがテレビやスマホを見ていた時間は、家族との会話や一緒に勉強すること、習い事などに当てることで、子どもの世界が大幅に広がります。

一番身近で日常の中でできることは、一緒に読書することや勉強の予習復習をすることですが、なかなか時間をとることが難しいこともあるかもしれませんね。その場合は、テレビやスマホ以外に熱中できる習い事を探してあげると良いでしょう。

習い事の探し方は、こちらの記事にまとめていますので、参考にしてください。

-300x158.jpg)

子どもと会話して、テレビやスマホの時間を決めるように約束する

テレビを一切見せずに子育てをするという方もいらっしゃるかもしれませんが、3歳以降は限度を決めてテレビやスマホを見ることは大きな問題ではないと私は思います。ただし、見る場合は時間を必ず決めましょう。

そのとき、親から一方的に一日1時間までね!とは言わないほうがよいでしょう。

大人も子どももそうですが、人から強制されると反発したくなりますし、納得感のない約束は守ってくれません。子どもは自分で決めた約束であれば守ってくれますので、あくまでも子どもに決めてもらいましょう。

その際、例えば次のように会話してみてもいいかもしれません。

ママ

ママ

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

結局ママが決めてるじゃん!と思われるかもしれませんが、少なくとも一方的ではありません。テレビを見過ぎるとどうなるかを自分で考えたり、その対策として、見る時間を制限するということは子どもが提案してくれています。

人間は質問されると、答えなきゃ!と一生懸命頭を働かせて考えます。頭を働かせるためにはリラックスしていることが必要ですので、子どものことを否定しないようにしましょう。そうするために、発言の最初の言葉はできるだけ肯定する文言であるほうが良いです。このように丁寧に会話をすることによって、親子共々納得感のある約束をすることができます。

テレビやゲームの時間が長いことの対策のまとめ

子どものテレビやゲーム時間の長さに悩まないためには、親があるべき姿を示し、適切なテレビやゲームの時間を約束することが大切。これさえ実行できれば、小学4年生の親のうち58.0%もの人が「テレビを見たりゲームをする時間が長い」ことに悩まずに済むでしょう。

反対に言えば、残りの42%の方はテレビやゲーム時間に無関心である場合を除いて、上記のことを実行できているのかもしれません。または、おそらく無意識かもしれませんが、スマホをいじる習慣が他の人よりもない可能性もありますね。

以上、既にお子様の長時間テレビ・スマホに悩んでおられる方への対策のご提案でした。

ただし、より重要なのはこのような悩みを持たないように、幼児期から気を付けておくことです。

その詳細を次の章でまとめます!

- 子どもの前ではスマホを極力触らないようにしよう。使う場合は何をしているのか子どもに言うようにしよう。

- スマホ、ゲームやテレビをする場合は、子どもと話をして時間の約束をしよう。

- いま悩みのない方も、将来悩まないような予防策を知っておこう

子どもにテレビやゲームを長時間させないための予防策

何事も、習慣化してしまってからの対処よりも予防のほうが簡単。この章では、幼児期(0~6歳)のお子様が、将来長時間のテレビやゲームにはまらないための予防策を考えていきます。結論から言ってしまえば、以下の二つが有効です。

- 親がスマホをいじっている姿を出来るだけ子どもにみせない

- テレビやゲームをベビーシッター代わりに使わない

どうでしょうか。言うは易く行うは難しですね。どちらとも、ついやってしまいがちですので、多くの人に心当たりあるのではないでしょうか。

ポイントは、テレビやスマホを身近な存在にしないことです。おそらく、多くの人がやってしまうので、将来小学生まで成長したときに、親御様の悩みの種第1位になってしまうのだと思います。

上記二つの予防策が有効な理由は何となく察しがつくとは思いますが、順番に解説していきます。

親がスマホをいじっている姿を出来るだけ子どもにみせない

子どもは親の真似をしたがります。

親がずっと画面を見ながら子どものそばにいれば、子どもも画面に集中する子に育つのは必然です。

そのため、スマホやテレビはできるだけ子どもから遠ざけましょう。

特に、3歳になるまではテレビをできるだけ見せないことを推奨します。

テレビではなく、絵本を読んであげましょう。

たくさん写真の載った図鑑を一緒に眺めることも良いです。

とにかく、目にも頭にも優しい子ども向けの紙面をいっぱい見せてあげてください。

詳細は理解できなくとも、頭脳の成長促進に大いに役立つのです。

<絵本の大切さや選び方についてはこちらの記事へ>

テレビやゲームをベビーシッター代わりに使わない

テレビやスマホを与えておくと子どもがおとなしくしてくれるので、幼児をあやしてくれるベビーシッターの代わりに利用している方もいらっしゃるでしょう。しかし、これはできればやめたほうが良いです。

その理由は単純で、暇なときはテレビやスマホの画面を見るという習慣が身についてしまうからです。

これを防ぐためには、やはり親が一緒に本を読むとか、外に出かけることが有効です。

でも、子どもの生活リズムに合わせてばかりでは、家事が進まないよ!とお思いではありませんか?

それ自体は正しいのですが、別に家事が進まなくてもいいのです。

掃除洗濯炊事を毎日パーフェクトにする必要はありません。

今日は子どもといっぱい遊んだから、これくらい適当でもいっか!と開き直ることも大切です。

幼児期の子育てはその子の生涯に大きく影響します。

一時的に洗濯ものが溜まってしまったとか、料理が一品減ってしまったとか、そんな些細なことは気にしないようにしましょう。

それよりも、子どもが“今”興味があることに精一杯付き合ってあげることが重要。

子どもの興味の賞味期限は大変短いです。

子どもが何かをしてほしそうだったり、疑問を解決してほしそうだったりしたときは、最優先で対応しましょう。

ママパパがいつでも真剣に向き合ってくれると子どもは愛されていることを実感し、とても安心します。

そうすると素直な子に育ってくれるので、テレビやスマホが無くても育児ができるのです。

そのため、無理のないレベルで良いので、子どもの相手をテレビやスマホに任せるのではなく、出来るだけママパパがやってあげるように心掛けましょう。

- 子どもの前ではスマホを触らないようにしよう

- 家事よりも、子どもと時間を共有することを最優先にしよう

まとめ

お子様に関する悩みのある親御様は多くいらっしゃり、最も多い悩みはテレビやゲームの時間が長いということが分かりました。

そして、その対策と予防策はと、親がスマホやテレビに集中することなく、子どもに正しい姿勢を見せるということでした。

なかなか難しいことではありますが、できる範囲で是非実践していただきたく思います。

今まで画面に集中していた時間を、お子様と一緒に読書をすることなどに当てていただきたいのですが、時間的に厳しいこともあるかもしれません。

そんなときは、体を動かす習い事をさせるのも良いかもしれません。

選び方から習い事までの考え方をこちらの記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。

.jpg)